你是否曾經在購物時只買了幾樣東西,然后就帶著滿滿的購物車和一張三位數的收據離開商店?

你并不孤單。高達50%的雜貨店購物實際上是沒有計劃的。

但是是什么促使這種自發的超市消費呢?

如果我告訴你,有一只無形的手在引導你的購物車--用你并不真正需要的物品填滿它?

而就在貨架后面,一個擁有數十億美元和最先進技術的數千人的團隊正在對你的每一個決定進行心理設計?

這就是現代營銷人員如何利用先進的消費者神經科學,以前所未有的方式影響、說服和操縱你。

兩個大腦

但首先,要對人類心理學和決策做一個初步了解。

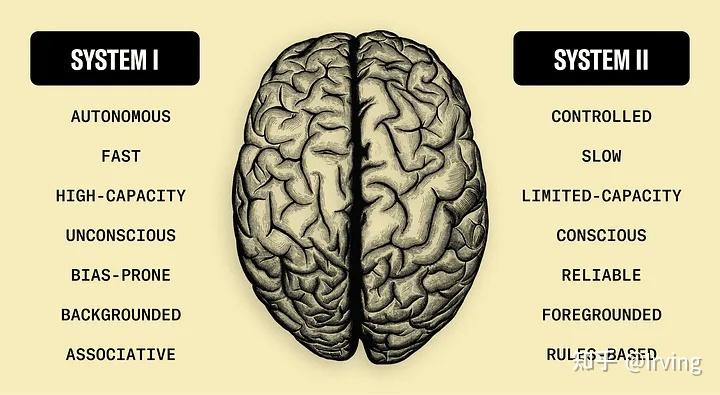

正如丹尼爾-卡尼曼在他的暢銷書《快與慢的思考》中解釋的那樣,我們的大腦在兩個系統上運行:

系統I和系統II

- 系統I是大腦的潛意識、直覺部分。它是快速、原始的,主要在后臺運行。

- 系統II是大腦中有意識的、有邏輯的部分。它是有分寸的、復雜的,并要求積極主動地關注。

想象一下,你是紐約市的一名通勤者。你每天都走同樣的路線。你走同樣的街道,在同一家星巴克喝早晨的咖啡,并在同一站上地鐵。你對這條路線了如指掌。你不必去想它。你處于自動駕駛狀態。這就是系統一。

但是今天,有一個模式中斷了。你常用的地鐵入口被關閉了。現在你不得不停下來思考。這只是這個站還是整條線?如果我步行,會不會遲到?不過,天氣有點陰,會不會下雨?也許我應該坐出租車。你在權衡決定。計算風險。有意識地、積極主動地進行推理。自動駕駛已經關閉。系統II已完全投入。

如果你和我一樣,你可能愿意相信你的系統II大腦做了大部分的工作。但事實恰恰相反。系統I在高達95%的時間內處于控制地位。這意味著你的潛意識引導著你的絕大部分決定和行為。

很瘋狂,對嗎?也有點嚇人!

系統I在你的記憶庫中索引的大量數據上運行--一個由你過去經驗的總和組成的心理磁盤圖像。你的大腦不需要調用有意識思考所需的額外馬力,而是依靠這些儲存的信息進行無數次的潛意識計算來幫助你駕馭這個世界。把它看作是一種心理捷徑。

從進化的角度來說,這是有利的--是你的大腦保存能量和快速應對威脅的有效方式。

但在當代背景下,它呈現出劣勢。系統I的任務是簡化和綜合如此大量的實時信息,錯誤--所有復雜系統的副產品--是不可避免的。這些錯誤表現為系統性的潛意識模式,導致對數據的不經意的誤解。你更知道它們是認知偏差,既是人類行為的關鍵驅動因素,也是我們推理方式的弱點--這是一個不幸的存在悖論!你知道嗎?

而且,如果有一件事是真的,哪里有漏洞,哪里就有利用的機會--這是營銷人員非常清楚的事實。就像雞舍里的狐貍,他們想吃東西。

什么是 "神經營銷"?

大公司正投入大量資金進行科學研究,以找到影響、操縱和利用消費者的認知偏見的新方法。這被稱為神經營銷--硬神經科學和軟營銷科學的融合。

已故諾貝爾獎得主弗朗西斯-克里克(Francis Crick)提出了一個著名的理論,即 "驚人假設"--所有人類的思想、行動和情感都不是不可知的抽象概念,而是可測量的神經活動的產物。如果這個想法(尚未得到證實)是真的,那么意識本身就可以像其他凡人的謎語一樣被解碼。

營銷人員對這一前景垂涎欲滴。如果思想的無形性可以被觀察、量化、分類,甚至預測,那么它們也可以被反向工程化,以便--還有什么?- 賣給你更多的東西。

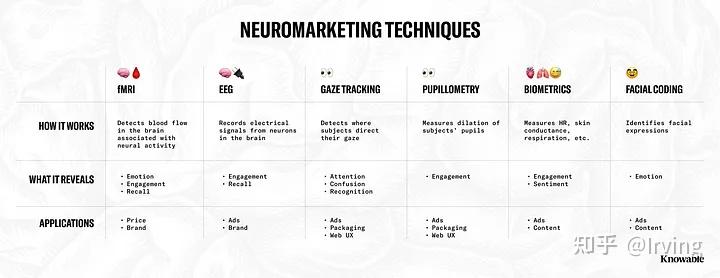

神經營銷運用廣泛的行為學、物理學和認知科學技術,開發出理解人類注意力和喚醒的基本動機的新方法。

這是一個相對較新的研究領域--不超過30年的歷史--但隨著科學對人類心靈奧秘的不斷破解和技術創新步伐的加快,神經營銷正越來越深入地扎根于更廣泛的學科運作方式中。

雖然我們離證明克里克的 "驚人假設 "還有很長的路要走,但消費者神經科學已經在實驗室和市場中顯示出前景。

神經營銷研究

研究報告: 可口可樂對百事可樂和品牌

在2004年的一項研究中,埃默里大學的研究人員向fMRI機器內的受試者提供可樂和百事可樂。一些受試者的飲料有明顯的品牌,而另一些則沒有。結果顯示,對無名飲料的神經反應是一致的。但當品牌可見時,大腦中與記憶和情感相關的區域顯示出增強的活動,表明偏好不僅僅是口味的功能。品牌也起到了一定的作用。正如研究報告所說:"有一些視覺圖像和營銷信息已經潛入到消費飲料的人類的神經系統中。"

研究報告: 葡萄酒與價格

在2008年的一項研究中,歐洲工商管理學院的研究人員觀察了被試者的大腦活動,他們被送上三種標有不同價格的葡萄酒。雖然這三種酒都是一樣的,但結果表明他們更喜歡最貴的選擇:

"我們的研究結果表明,提高葡萄酒的價格會增加人們對味道愉悅的主觀報告以及內側眶額皮層的血氧水平依賴性活動,該區域被廣泛認為是在體驗任務中對體驗愉悅進行編碼。

研究報告: 能量飲料和表現

在2005年發表在《營銷研究雜志》上的一項研究中,受試者被送上能量飲料,然后被要求進行一系列的心理和身體練習。一組被告知他們的飲料是按零售價購買的;另一組被告知他們是以大幅折扣購買的。兩者都是一樣的。

該研究問道:"飲用以折扣價購買的能量飲料,不僅會導致質量較差的判斷或較差的消費體驗,而且還會導致心血管鍛煉或解謎任務等方面的表現下降?"

果然,結果顯示,收到 "全價 "飲料的受試者比收到 "折扣 "飲料的受試者表現得更好,這表明感知價值不僅可以影響偏好,還可以影響功效。

神經營銷案例研究

案例研究: 金寶湯

在安迪-沃霍爾的32件藝術作品中,金寶湯罐是世界上最知名的產品之一,是少數在文化想象中獲得標志性地位的消費品之一。(2006年,一個罐子以近1200萬美元的價格售出!)。

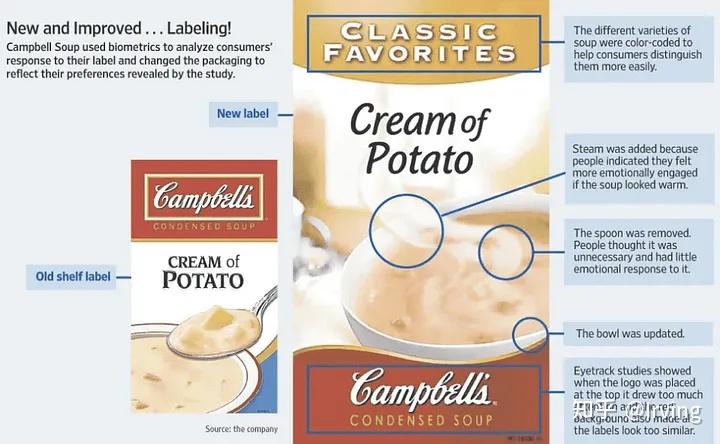

然而,在2000年代末,該公司啟動了一個重新設計其著名包裝的過程。雖然當時的觀察家們喊出了異端邪說,但金寶公司在興趣減退的大潮中逆流而上,高管們認為品牌更新是必要之舉。

但它的營銷人員被這樣一個事實所困擾:人們很少花時間思考湯的問題(令人震驚!),這使得傳統的消費者研究方法大多無能為力。

為了得到更明確的答案,他們轉向了當時正在興起的神經營銷學領域。

在兩年多的時間里,1500名研究對象,金寶公司及其研究伙伴使用了一些尖端技術和方法來窺視顧客的思想:

利用店內攝像頭獲得的生物識別數據進行面部微表情分析,了解顧客的情緒。

瞳孔測量法--測量瞳孔直徑在刺激下的微小波動--在顧客走過湯過道時跟蹤他們的眼睛和注意力。

Zaltman Metaphor Elicitation Technique(ZMET)評估--類似于治療的1:1訪談,旨在揭示受試者無意識的想法、感受、需求和欲望--以獲得比標準方法更深的對顧客動機的洞察力。

金寶公司利用這些數據為其進程提供信息,最終在2010年推出了其重新設計的包裝。(為了向傳統致敬,有三個品種保留了它們的原始設計)。

在被廣泛報道的新聞之旅中,該團隊的研究人員之一卡爾-馬西博士在吹捧神經營銷的有效性時提到了系統I和系統II的處理:"完全依賴傳統措施的公司,只關注意識層面,錯過了驅動購買行為的一個重要組成部分。絕大多數的大腦處理(75%至95%)是在有意識的情況下完成的。由于情緒反應是無意識的,人們幾乎不可能通過調查和焦點小組等有意識的措施來完全確定是什么導致了這些反應"。

案例研究: 好萊塢電影預告片

面對來自點播流媒體、多巴胺含量高的社交視頻平臺、視頻游戲以及其他相對新穎的吸引注意力的媒體形式的競爭,影院電影業務在危機的邊緣徘徊。

在2018年和2019年,約有60部電影在2000多塊屏幕上廣泛發行。今年,這個數字將低于40--下降了30%以上。

今年只有十部電影占美國票房總額的65%以上。在大流行之前,這個數字還不到40%。

為了應對不斷變化的市場,電影公司面臨著巨大的壓力,要通過制作具有全球票房吸引力的巨額預算大片來 "刺激 "影院的觀影體驗。這意味著制作的電影越來越少,花在制作的電影上的錢也越來越多,而企業的風險承受能力卻達到了歷史最低點。

由于消費者有如此多的選擇,用于銷售電影的預告片的有效性比以往任何時候都更加重要。特別是對于不是由先前存在的知識產權改編的版本,預告片是 "成功或失敗"。

歷史上,預告片是根據電影制片人和高管的直覺制作的。但這已經不夠好了。

今天,電影公司利用神經營銷作為創作過程的一部分來對沖他們的賭注。他們向西北大學的神經科學家和商業教授摩根-瑟夫尋求幫助。

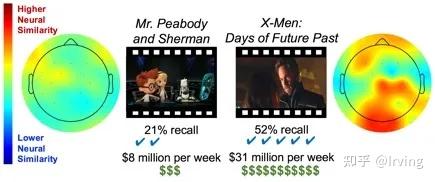

Cerf和他的團隊讓測試觀眾佩戴便攜式腦電圖儀,測量他們對預告片的神經反應。根據Cerf的說法:

"好的預告片使所有的大腦看起來都一樣。一個好的電影制作人可以創造一種經驗,接管你的大腦。它是如此強大,以至于它實際上以同樣的方式作用于其他每一個觀看電影的人"。

這就是所謂的跨腦關聯。優秀的預告片實際上會同時照亮整個觀眾的大腦的相同部分。糟糕的預告片則會出現不一致的反應。

這是共享觀影體驗的魔法的科學基礎。一陣陣的笑聲。恐懼的哭聲。喜悅的呼喊。一種Netflix永遠無法取代的情感同步性。

Cerf的研究正在將以前被認為是主觀的東西--人群對預告片的集體情緒反應--變成客觀的、可衡量的和可預測的東西。

他的研究過程根據預告片預測電影的成功,其準確度比傳統的好萊塢方法高20%。

電影一直在操縱著人類的情感。這是個問題。當一個杰出的藝術家拉動我們的弦時,我們很樂意服從。但是,當你是由營銷人員的冰冷的手來拉線時......

就會覺得有些不對勁。

神經營銷的道德規范

這就給我們帶來了一個大問題:神經營銷是否合乎道德?

它的捍衛者會告訴你,幾個世紀以來,營銷人員一直在想出新的招數來說服、影響和操縱。一點點的科學并沒有真正帶來什么不同。

這很公平。

金寶公司和好萊塢工作室的使用案例似乎相對無害--至少與其他大多數與陰暗面相鄰的營銷方法相比,已經被接受為標準做法。

但是,如果傳統的營銷技術是魚鉤,那么神經營銷就有可能成為一個深水炸彈。

如果歷史告訴我們什么,武器就是用來使用的。

已經有一些關于以不正當方式應用神經營銷的例子。

2012年1月的一個星期里,Facebook(現在的Meta)偷偷地對70萬用戶進行了一次大規模的心理實驗,強迫他們在feeds中輸入極化的內容并測量他們的反應。不出所料,Facebook忽略了同意的問題,引發了批評--在隨后的幾年里,該公司已經非常熟悉這種情況了。

時間會證明一切,但可以肯定的是,更多的侵權故事將被曝光,特別是隨著技術的發展。隨著對大科技的文化觀點變得越來越懷疑,對神經營銷的政治反彈似乎也很可能。也許是看到了茶葉,法國已經禁止了所有用于商業目的的大腦成像。

與許多技術進步一樣,神經營銷預示著希望和危險。

這是一個迷人的研究領域。世界上最大的公司對神經科學研究的大規模資本投資--盡管純粹是資本主義的意圖--可能會加速我們對人類心靈的理解。

但風險和潛在的危害是無法忽視的。

因此,我想用一句被賦予了新含義的老話來告訴你:

買家要當心。

本站文章收集整理于網絡,原文出處:lrving ,本站僅提供信息存儲空間服務。如若轉載,請注明出處。