我,曾認為所有企業主流營銷方式可以用一套方法論解決:制定創意內容,借助契合目標消費者特定的傳播媒介進行內容的分發及觸達,再刺激客戶下單消費,優質產品會被客戶復購轉發,形成良好裂變效應,劣質產品被市場拔草,大浪淘金,最終留下優質品牌。

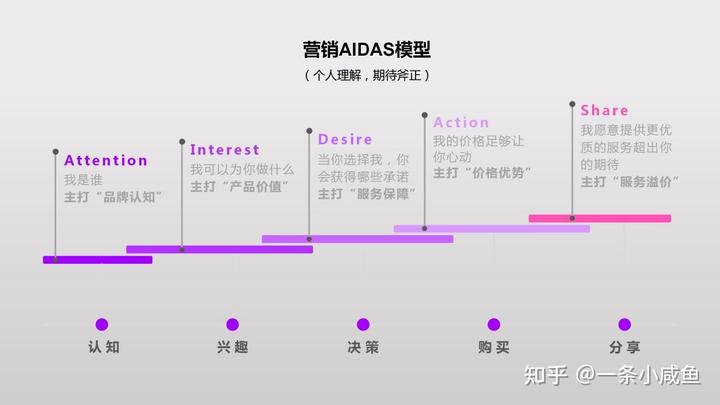

然而隨著營銷經驗的累積,我發現C端市場與B端市場確實存在共性,均可用『AIDAS模型』(認知-—興趣—決策—購買—分享)來解釋客戶行為路徑的演變。但兩者的差異性更為顯著,它們在目標市場、獲客流程、營銷手段等各具有特色。

明明都是“人”做決策,為何情況大相徑庭?

一、人

“人+貨+場”是當今營銷高頻詞,此次,我嘗試用這三個維度來分析兩者的差異性根源出自何處。

所有營銷最終的溝通對象是“人”,C端個人消費者在采購時,容易被感性思維驅動決策,品牌印象、產品功能、營銷方式、包裝成分、促銷時機等維度都會影響到其決策,但凡我們被某一個點所打動,我們可能產生或沖動、或從眾或刻板的消費,哪怕它并不是當時的剛需產品。

但B端面向企業組織,產品/服務的采購者、決策者、使用者極大可能不是同一人,在采購過程中,采購單價高、決策時間長,決策環境復雜,可能要經過多輪會議,多重審批,綜合來看,導致B端的“人”更為理性客觀,更關注產品原生的、核心的價值,一言蔽之,它到底可以給我們解決什么實際的問題!

二、貨

面向C端的消費品,我們如數家珍,家電、服飾、母嬰、家政服務、醫療服務等,但我們能在10秒之內說出10件/種 TO B產品/服務嗎?辦公軟件、會議大屏、云服務器、 建筑設計服務、各大制造業供應鏈…… 慚愧,筆者很努力地回想,但也失敗告終。

日常生活不常見,大眾傳媒傳播頻次低,導致我們對面向企業產品/服務沒有明確的概念與定義,不過實際中, 面向個人消費者及企業消費者的“貨”存在共性,兩者軟硬件產品兼有,實體產品與虛擬服務均備,產品屬性沒有嚴格的區分。

C端的產品存在是為了滿足消費者某一需求,或是功能性需求、審美性需求、情感性需求等,但B端產品/服務絕大多數是實實在在的功能性需求,如企業使用釘釘,則一定是期待借此解決組織協同的問題。

因此B端的產品設計理念更關注成本控制、使用場景及功能價值,個人體驗與審美包裝的關注度則次之。從4P模型來說,產品、價格、促銷、渠道,C端產品準入門檻比B端產品要低些,因此導致行業競爭度激烈、廠家眾多,價格戰更嚴重。B端產品/服務品類少、供應商較為集中,促銷方式和推廣渠道都相對有限。

三、場

場,即為“消費場景”“使用場景”。人具備共情、移情能力,這是場景類營銷大行其道的原因之一。

場景營銷是 TO C營銷的重要營銷策略之一。這種營銷方式包含文案撰寫的場景化策略,也包含實際的場景營銷打造,場景營銷容易讓人有代入感,提高消費者產品/服務的認知感與認同度,潛移默化地建立情感連接……

TO C零售企業尤其注重消費空間的氛圍感打造,陳列貨架的動線設計,在線上廣告中,他們所采用的廣告策略也會尤其注意:廣告主角與目標消費者畫像高度重合,廣告情境與消費場景高度一致,原因無它,他們就是最大限度想借精心營造的場景,讓產品及服務更『具象化』(畢竟人類對抽象的東西需多一道加工,這道加工是不可控的),以此來教育消費者,說服消費者。

TO B營銷人同樣知曉“場景”重要意義,盡管企業客戶采購產品和服務,目的明確且理性,他們畢竟是活生生的人,但凡是人,就可能會被外界信息左右,所以,高明的B端營銷人往往通過內容營銷上做隱性的場景營銷,如產品介紹、解決方案、客戶案例,通過高度專業、權威、客觀的內容,獲取對方『信任』,神不知鬼不覺影響每一個B端采購決策鏈的人。

互聯網有句熱門梗叫“用魔法打敗魔法”,但其實B端營銷也如此,“用理性打敗理性”。

綜述,當我們以人貨場三大維度,分析面向消費者和企業的營銷特性,他們之間確實有較多共性,但差異化也十分明顯,只有掌握彼此的營銷邏輯,才能更精準地觸達目標客戶,制勝市場。

本站文章收集整理于網絡,原文出處:一條小咸魚 ,本站僅提供信息存儲空間服務。如若轉載,請注明出處。