1 引子:為什么這次不一樣

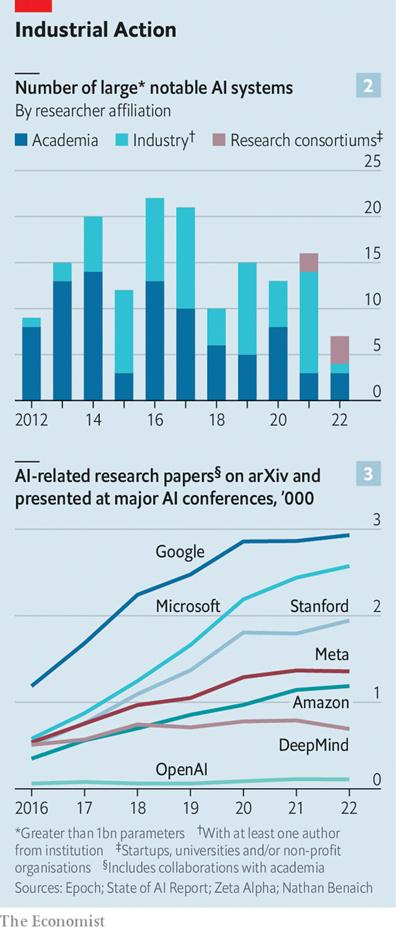

最近幾乎所有大型人工智能的前沿突破,都來自巨頭公司,因為他們擁有強大的資金和算力。ChatGPT與上一波人工智能產品蘋果Siri、微軟小冰的核心不同是,過去都是小模型,而如今是真正的大模型。

以前,小模型的人工智能中,其實包含了若干Agent(類似于執行具體任務的程序),一個專門負責聊天對話、一個專門負責詩詞生成、一個專門負責代碼生成、一個專門負責營銷文案等等,如果想添加新功能,可以去訓練新Agent。一旦用戶的問題超出了這個范圍,人工智能就會變成人工智障。

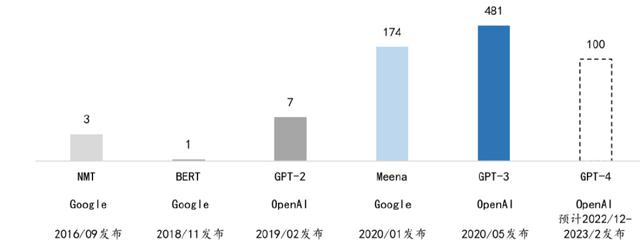

而如今的ChatGPT之所以被稱為真正的人工智能,就在于采用了成百上千億參數的大模型,比如GPT-3模型就有1750億個參數。而GPT本身是一個單項模型,是從左到右進行閱讀,所以更擅長“寫作文”。與谷歌BERT不同,BERT是一個雙向模型,可以聯系上下文進行分析,更擅長“完形填空”,但GPT與人類的思維方式更接近,所以我們能看到基于ChatGPT的創意寫作應用,或是制作繪本。

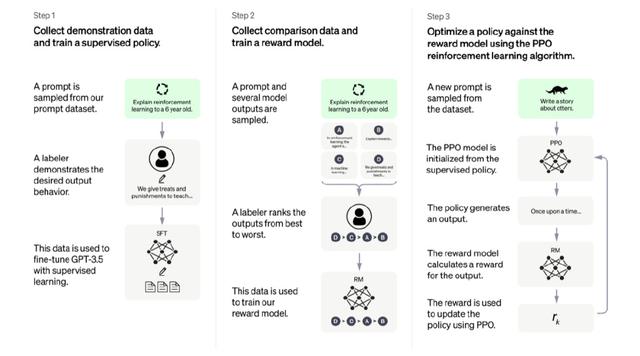

InstructGPT的技術邏輯:RLHF的主要改變在于人工監督數據與調整后的獎勵模型;圖片來源:OpenAI

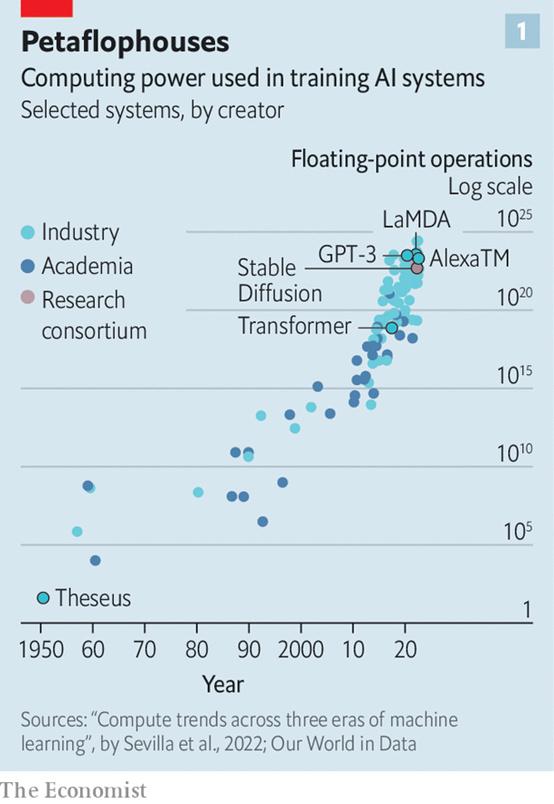

但大模型的高昂投入,讓普通創業公司難以為繼,因此參與者都是科技巨頭。2022年OpenAI的收入為3000萬美元,但凈虧損總額預計為5.445億美元。而GPT3訓練一次的費用,大概是460萬美元。當模型被訓練好之后,仍然有使用成本,目前ChatGPT單輪對話的平均費用,大概在0.01-0.2美元之間。

并且先發優勢會非常明顯,因為這里有一個“數據和模型的飛輪效應”。在GPT-3之后,OpenAI所有的模型都沒有開源,而是提供了API調用。在這個過程中,OpenAI可以借助ChatGPT建立真實用戶調用和模型迭代之間的飛輪,OpenAI非常重視真實世界數據的調用,以及這些數據對模型的迭代。

文本模型的訓練成本;圖片來源:東吳證券

對于AI的發展來說,工程的重要性不亞于科學,創建一個迭代反饋的閉環至關重要。這也將是后來者,趕超ChatGPT的重要難點。

那么,這股AI新浪潮對于創業公司來說,意味著什么?

2 對創業公司來說意味著什么?

OpenAI的創始人山姆·阿爾特曼(Sam Altman),曾對AI產業生態有過一個預測,他認為:

?“將來應該會出現幾個大型的基礎模型,開發人員都將基于這些基礎模型研發AI應用。但目前的情況依然是某一家公司開發出一個大型語言模型,然后開放API供他人使用。

我認為,將來在基礎模型和具體AI應用研發之間會有一個中間層:出現一批專門負責調整大型模型以適應具體AI應用需求的初創企業。能做好這一點的初創公司將會非常成功,但這取決于它們能在「數據飛輪」上走多遠。

創業公司會訓練自己的模型,只不過不是從頭開始。他們將采用基礎模型,這些模型已經經過大量的計算和數據訓練,然后在這些模型之上進行訓練,為每個垂類創建模型。

他們所做的 1% 的訓練,對于應用來說至關重要。我認為,這些創業公司將會非常成功,并且與眾不同。可能包括一段時間內存在的 prompt engineering(提示工程)或基礎核心模型(core base model)。

將來承擔模型訓練角色的應該不會是初創公司,但這些企業可以在上述的中間層角色中發揮巨大價值。我認為中間那一層會創造很多價值。”

總結來說,這個產業生態可能會是:

1、基礎設施層:在最底層,是提供芯片、云計算等基礎能力的廠商。

2、模型層:大公司負責訓練基礎大模型,這種基礎能力可能會逐漸走向開放。一種可能是,最終形成類似iOS 和Android兩大陣營,或是類似云計算的格局,一般這種量級的生態圈最終不會容納太多家,但也不會被一家壟斷。目前來看微軟(OpenAI拔得頭籌)vs谷歌(旗下有Deepmind)已經開戰,但巨頭的基礎模型之間是否會形成差異?以及會形成怎樣的差異性?這個問題也值得觀察。但無論如何,這將會是繼移動互聯網之后,下一個史詩級的重大戰略窗口,中國公司也需要積極加入戰局。

國內外互聯網大廠紛紛推出自研AI大模型;圖片來源:安信證券

3、應用中間層:在大模型的基礎上,不同垂直領域會有各自的特殊情況,比如醫療、司法等等領域,這些特定領域的數據本身也是稀缺的。創業公司可以扎根各自的垂直領域,基于特定的數據集 行業knowhow,形成各自的商業化路徑,并保護用戶數據和隱私。

4、重構“AI應用”?此外,在Sam Altman所說的應用中間層之上,在AI應用端本身,是否存在一個重構當下App的機遇?是現有玩家往AI轉型,還是會涌現新玩家,這個問題也值得持續觀察,還未達成市場共識。

在現有玩家往AI的轉型中,最典型的莫過于微軟。微軟計劃將ChatGPT模塊,應用于搜索引擎Bing中,以對抗占據主導市場份額的谷歌,New Bing可能在今年一季度就能落地。搜索引擎還只是前菜,微軟還計劃將OpenAI與自身業務進行更大程度的融合,比如嵌入Word、PowerPoint、Excel、Outlook等等,對于用戶來說,只需給人工智能直接下達指令,就能獲得自動生成的文章、Excel表格、PPT,或是電子郵件,這將是AI進入C端的一次巨大突破。

而在新玩家中,涌現了一批AI繪畫、AI編程、各類自動化工具等等方向的創新項目,類似當年移動互聯網,這些新方向也有可能誕生一批優秀的新公司。

現在,已經有一些新老玩家,在使用已經訓練好的基礎模型,然后再基于這些模型進一步優化,例如GitHub的Copilot功能,以及Notion的協助功能,都是基于OpenAI的相關模型開發而來。隨著模型不斷被AI應用平臺使用,下一步就是訓練數據,甚至整個業務邏輯。新老玩家們,未來可能會在一些領域激烈競爭。

這個發展過程也許可以類比云計算。當年云計算最初通過便利性,來吸引用戶把計算放在云端。然后隨著計算逐漸遷移到云端,數據也開始搬遷到云上,然后再是整個公司的業務邏輯,都在云上運行。基于OpenAI GPT-3、Deepmind Gopher等基礎模型,各個應用層面的新老玩家,未來都會在“云”上提供更豐富的服務,最終形成龐大生態。

本站文章收集整理于網絡,原文出處: ,本站僅提供信息存儲空間服務。如若轉載,請注明出處。