大衛·霍爾茨(David Holz)曾經是著名公司 Leap Motion 的創始人和CEO,該公司為使用攝像頭和手勢的計算機創造了一種新的用戶交互界面范式。在創辦和運營 LeapMotio 的12年間,大衛曾兩次拒絕了蘋果公司的收購。

MidJourney的創始人大衛·霍爾茨

2019年,大衛把 Leap Motion 公司賣給了競爭對手 Ultrahaptics。隨后,他成立了一個工作室來探索新的機會,在AI生成藝術方面取得了突破,今年5月,發布了 Midjourney產品,在Discord (https://discord.gg/midjourney)上已經獲得了495萬用戶,其獨特之處是通過機器人對話來完成創作。更讓人吃驚的是,這次創業過程,大衛沒有拿過風險投資,公司就已經盈利了。他是怎么做到的呢?

下面這張是Midjourney V3版本生成的作品——報童,它比任何其他AI生成服務都更像藝術。

然后,霍爾茲團隊又推出了V4版,改進了這些地方:

更多的知識(關于生物、地點等)更好地掌握小細節(在所有情況下)

處理更復雜的提示(具有多個詳細級別)

更適合多對象/多角色場景

支持圖像提示和多提示等高級功能

支持chaos arg(從0設置為100)來控制圖像網格的種類

下面這張是由 Midjourney V4 創建的“自行車上的報童”。

雖然 Midjourney 的作品美感要比藝術家創作略遜一籌,但客觀地說,它比其他AI的圖畫要好得多。

下面這張圖畫,這就是 Midjourney 所畫出的大衛(用他的Twitter頭像作為提示):

成長經歷

大衛·霍爾茨(David Holz)在佛羅里達州南部的勞德代爾堡長大,他父親是一名牙醫,在帆船上有一個牙科診所,因為他經常去南美的加勒比地區看病。

在大衛出生后,他父親有了一個固定診所,但是在一個奇怪的城鎮地區,那里沒有其他孩子。所以,霍爾茨常常獨自一人。他花了很多時間在電腦上。第一臺電腦是他父親工作時用的電腦。

父親讓大衛五六歲的時候就開始學編程。剛開始,大衛并不是很喜歡,因為沒有動力去學編程。后來,他了解到,如果編寫了正確的一系列咒語,就可以破解絕地武士的黑暗力量,給他特殊的力量,比如從手中發射火箭。其實,這就是修改視頻游戲,但這讓霍爾茨第一次有動力真正使用編程技能。

對大衛來說,可以編程給自己星球大戰的力量,是一個完全不同的游戲。

大衛覺得自己更像是一個科學家,而不是工程師或程序員。因為他對科學、實驗和探索更感興趣,他常常跟父母說一些發明的想法,有些東西這樣或那樣弄一下會更好,“為什么不是這樣?”。他的父母從不說他提出了一個不好的問題,而是非常鼓勵他提問,盡管有些問題很難回答。

解讀:

大衛·霍爾茨的童年是孤獨的,但是他有一個善于發現他興趣和能對他做啟發的家長。在他掌握了基本的編程技能后,他樹立了一個目標,去修改電子游戲,因為學習編程本身并不夠形成具有吸引力的目標。

所謂學習的自驅力,很多時候就是一個人能自己找到目標,形成的動力。

任何人都需要動力來完成某件事情。對孩子來說,“我要學習如何編程”并不夠,這不能激發他的動力。需要給孩子設定一個他認可的一個目標,才能完成某件事情。

對工作也類似,因此,找到一個能驅動自己的目標變成了大衛的一個關鍵思維。

作為數學博士,怎么轉到科技創業呢?

大衛從小仰望歷史上偉大的物理學家,希望像他們一樣,更了解宇宙。所以,他大學選了物理專業,后來也開始學習數學,最終以數學和物理雙學位畢業。

讀研究生的時候,大衛希望能選擇跟現實有聯系的專業,于是選擇了應用數學。

之后,他在北卡羅來納大學教堂山分校(美國前30名的大學)攻讀應用數學博士學位。還做了很多事情,比如在NASA蘭利研究中心研究激光雷達、大氣科學和火星任務,并在馬克斯·普朗克研究所合作進行一些神經成像項目,比如繪制一些早期老鼠大腦的地圖。

大衛發現任何一件事都不夠讓他專注。于是,他決定后退一步,選擇了在自己的公寓里做Leap Motion的原型。這是他真正感興趣的事情,他在做所有其他事情的時候都在思考,他只想專注于做好這件事。

其實,從大衛中學時,他就有了Leap Motion的創意。

他13歲時,曾試著學習做3D建模,這真的很難。這對很擅長電腦的他來說很不可思議。電腦上有很多很好的3D模型,他不覺得自己有什么問題,電腦也沒什么問題。所以,他認為問題一定是在人機界面進行交互的方式上。他想,“人們與技術互動的方式有一限制,這應該能變得更好”。

在高中結束的時候,他想,也許可以用算法來跟蹤手的動作。于是就開始設計這樣的東西。一直到他讀研究生的時候。他不斷地學習很多技能來處理它。

因此,選擇專注于一件事時,大衛決定創辦一家專注于解決人機交互問題的公司。他認為,“技術的最大限制不是規模、成本或速度,而是人們如何與之互動。我們有多聰明,技術有多好,我們如何合作,從根本上決定了我們能做什么。”這就是Leap Motion的核心價值。

大衛在Windows支持觸摸屏之前就開始做空中手勢控制了,做了很多與Windows系統交互的軟件,但它很難被推廣使用,因為它與觸摸屏的功能幾乎完全相同,而觸摸屏已經被證明在智能手機上非常成功。

所以,大衛決定選擇不同的場景,于是就選擇了VR(虛擬現實),AR(增強現實)。這些市場一度發展非常快,然后放緩了。

事后看來,大衛覺得Leap Motion可以做很多事情,不限于VR和AR場景,也能取得成功。但當時,因為想要與進入新市場的新設備結合,Leap Motion的命運就與這些市場的總體規模聯系在一起了。

解讀:

一種新的用戶交互技術伴隨著一種新的范式。必須有一個完全不同的軟件基礎體系,來支持這種新的用戶交互界面的使用價值。就像移動設備和觸摸屏的結合一樣。就VR而言,用手來控制和操控很有意義。

對VR現狀的看法

大衛對AR和VR的現狀感到失望。在VR的早期,確實看到了很大的發展潛力,每個人都非常興奮。結果是,在該領域過早地發生了整合。

不僅僅是Oculus被收購了,還有其他二十幾家公司被谷歌、Facebook、蘋果和微軟收購了。

在產品和市場趨于成熟的時候,這種整合是非常好的,因為可以將擴大規模。

但如果行業還處在較為早期階段,還需要大量地嘗試很多新東西,這樣做就不合適了。

因為,既要多嘗試新事物(可能有很多失敗),又要做整合,大公司在這方面并沒有什么優勢。而且,大公司往往在設計中會考慮到擴大規模,太早做了一些折中。最終,由于這樣的保守策略,拿出來的是設計不夠創新的產品。

比較一下移動設備領域,有一個時期,每年都有數百或數千部新手機被設計出來。其中,黑莓手機做得相當成功,雖然從長遠來看,它的外形是過時了,但它達到了用那個外形可以做到的極限。然后,蘋果進來了,重新定義了手機領域。

對VR來說,也存在兩個階段,一個就像是,“好吧,讓我們看看 Facebook或蘋果是怎么做的?”,另一個像是,“黑莓、諾基亞或索尼或其他什么公司,推出了一百萬種不同的設計,看看什么能堅持下去?”

在智能手機中,沒有了物理鍵盤,這是設計所決定的。但我認為VR和AR可以有更多的選擇,有更大的設計空間可以探索。外形尺寸可以更大或更小,價格可以以更高或更低。

因此,大衛認為VR和AR領域,確實需要12家公司去制造創新的產品。然后在這些公司中的產品中,找到更接近于對每個人都有吸引力的產品,并經過2代的發展。

如果相反,市場上只有一兩個產品,只有三到四年的一代周期,幾乎是在創新市場中最糟糕的事情。

如果VR像其他技術領域那樣,都是有充分的技術競爭階段,現在這樣的事情就不會發生。

因為沒有充分的競爭,大膽的創新很難涌現,市場上也產品就很難產生大的迭代創新。

VC(風險資本家)或其它的企業家會覺得,已經有了Meta,在VR的競爭沒有意義,沒有人會投資另一種創新的VR產品。

而且,在這些收購之前,已經有了一個生態系統,如果你需要一個攝像頭系統或掃描系統,都可以去找別的公司。在技術棧的每個方面都有不同的創業公司。然后,當開始整合后,所有這些小公司都消失了。如果出現一個新的創業公司,它沒有任何其他創業公司可以合作。對新公司而言,必須自己構建一切,這是一項極其艱巨的任務。

在收購之前,所有的創業公司都在不斷地互相交流,互相交換想法。這是非常開放的。創業公司之間沒有太多的秘密。它并沒有被視為特別有競爭力。然而,對于大公司來說,有巨大的防火墻,沒有一家大科技公司互相交談。

即便是在一家大科技公司內部,有更大的團隊,沒有人會和公司外的人任何人交談。所以,你失去了所有的類似異花授粉這樣的基因變異的可能性。

最終,這個行業會進入一個相對緩慢的發展狀態,導致整個VR領域造成損失。

還有一種觀點是,你想在某個公司變大之前收購它,讓它從市場上消失,讓公司所有的人都在新市場上工作。

在某種程度上來說,Facebook 對 Instagram 就做了這樣的事情,有效地在公司成為競爭對手之前收購公司,有效地雇傭所有人。這也是大公司裁員的原因之一,因為事實是,不需要這些人來作為一個企業運作,雇傭原公司的所有人并不是因為他們需要這些人。

AR/VR 要重新回到生態平衡可能需要幾年時間。雖然很多人都從不同公司的AR/VR 團隊辭職了。但辭職和決定再次進入這個領域是有區別的。這不僅僅是工程師的問題,也是投資者的問題。投資者和工程師必須達成共識:“現在是我們再次嘗試建立AR和VR公司的時候了。”

解讀:

這就是 VR 現在的問題所在,Facebook很早就收購了Oculus,改名為 Meta后,在 VR 上投入了巨大的資源,明確地致力于這個領域,卻帶來了大量的保守主義的設計。

從生物學視角看。巨頭們破壞了生態平衡,需要較長的時間的恢復。由于巨頭是批量收購的,打破了整個VR和AR生態的公司間協作,也讓VC不敢輕易下注這個領域,這就讓創新的公司很難長出來。當然,這樣的局面會被打破,AR和VR的開發人員重新開始創新,但需要時間。

Midjourney 的故事

Midjourney 的目標之一是建立新的人類基礎設施,大衛認為世界將需要很多新事物,需要基礎設施來建立新事物。所以他想了很多關于建立新形式的人類基礎設施的想法,比如基礎設施的新支柱。

而大衛認為支柱是反思、想象力和協調。"你必須反思你是誰,你想要什么。你必須想象可能是什么。你必須協調才能到達那里。"

大衛有一個目標——以某種方式創造一個更有想象力的世界。他認為世界上最大的風險之一是信念的崩潰,對自己的信念,對未來的信念。部分原因是缺乏想象力,缺乏對我們可以成為什么樣的人的想象力,缺乏對未來的想象力。所以霍爾茨認為這種想象力是人們在世界上需要的東西的重要支柱。于是,霍爾茨想到了AIGC,他認為,“可以把它變成一種力量,可以擴展人類的想象力。”

他認為,人類將通過計算機進行想象,就像他們在通過汽車去旅行一樣。人類在想象事物的過程中以某種方式相互作用,有共同想象的空間,創造這種共享的想象環境。

對這樣的愿景,有很多未知的東西。比如,不知道人們如何與之互動?他們想要從中得到什么?生成機制是什么?用戶界面是怎樣的?通過什么組件來構建這種體驗?

大衛借鑒了開發 Leap motion 時候的經驗,不是去設計一個從無到有的體驗。而是假設可以以某種方式看到未來的10個步驟,然后做一堆東西,看看什么是酷的,人們喜歡什么。再把其中的一些放在一起。

令人驚訝的結果出現了,嘗試了10件事,找到了最酷的3件,再把它們放在一起,這時候的感覺就像不僅僅是3件事,因為組合之后,在復雜性和細節上成倍增加,也覺得它有深度,即使它看起來并不多。

總之,找到三件很酷的東西,然后開始用它來制造產品,這是魔法公式。

因為有很多開源的技術,可以把足夠多的碎片放在一起,對這個發現進行排序。

大約16個月前,團隊開始訓練一個模型,剛剛發布的V4模型差不多花了九個月的時間。后來,花了兩個月的時間自己使用它,形成反饋和意見。

最開始很慢,需要20分鐘制作出一張好看的圖片。霍爾茨認為“我們不需要那么好的畫質,但我們想要速度。”。所以,工程師 Daniel 霍爾茨一起做了一個做15秒生產圖片的版本。

然后,團隊做了一個用戶測試,看看會發生什么。一共有200人,兩種算法都有,一個是20分鐘生成,還有一個15秒生成。

事實證明,人們更喜歡質量較低的圖像。也就是說,速度很重要,質量并不重要。這個認知也是片面的。

隨著時間的推移,團隊了解到,速度和質量都不重要,但需要存在不同的速度選擇,讓人們能夠學習。

一年多前,大衛的團隊把 Midjourney 投入公測,很多人表示喜歡用它,作為一個社交網絡中的元素生成工具。

事實證明,10秒太快了,60秒剛好。在那段時間里,發布了兩個版本,60秒的版本和10秒的版本。基本上,沒有人關心這個10秒的版本,因為60秒更漂亮,60秒也不太慢。

如果 AI 生成速度太慢了,用戶就學不到多少知識。如果它真得很快,也不能以其他方式感覺良好。所以,最終發布的版本是讓生產時間變得更慢了。

對質量而言,有一個黃金區域,目前只需讓生產結果達到該區域內的質量。

對初期的用戶界面,大衛團隊選擇了 Discord(一個類似群聊的社交網站),最初選擇 Discord的原因是因為霍爾茨團隊是一個遠程工作的團隊,所以建立了一個 Discord 機器人。

后來,團隊用同樣的機器人在 Discord 上做了一個用戶測試,每個人都很喜歡這個,實時地交流想法,創造富有想象力的環境,分享知識。

大衛認為,從產品創建體驗的第一天開始,就必須了解你的市場,必須知道什么是六個用戶步驟。重要的是人們有一種情感共鳴的體驗,能讓用戶感覺到一種情感反應。在某種程度上,如果人們對你的產品感到情感反應,你就有80%的成功率。

自今年5月推出beta版后,這款搭載在 Discord 社區上的工具迅速成為討論焦點。

大衛看到了“Discord”體驗的神奇之處,生產圖像需要一段時間,如果用戶在一個公共頻道,等待你的圖像生成時,會看到所有其他圖像,這很鼓舞人心,因為其中一些圖像之美令人難以置信。另外,你可以看到其他人使用的提示關鍵詞。然后意識到,“哦,他們做了這個XYZ的東西,我應該在我的下一個嘗試一下。”。這種共同的發現期待都包含在這種 60 秒的體驗中,在第一次測試中自然而然地出現了。

于是,大衛決定建立一個 Discord bot 團隊,全力以赴做好體驗。因為人們喜歡它,其他什么都不重要。霍爾茨認為很多聊天機器人試圖成為一個人,這很糟糕。大衛覺得,Midjourney 體驗如果只是一個人在房間里和聊天機器人聊天是完全行不通的,但是當它在一個有很多人的房間里時,就變得非常有趣了。這是一個從未見過的領域,聊天機器人在一個多人的環境中,人們之間有一些事情可以談論,想法不斷涌現,而機器人每隔幾秒鐘就會產生令人難以置信的圖像。機器人不是試圖成為一個人。就像一個協作的命令行界面或協作搜索或某種協作空間。

最讓人感到驚訝的是,這樣的群聊環境能幫助一個不了解產品的普通人更好地了解產品。

正常情況下,人們會這樣說,“好吧,這是一臺機器。它會讓你畫出任何你想要的東西,任何你能想象到的東西,你想要什么?”用戶只是說,“狗。”

然后,AI 給用戶看一張狗的照片,然后用戶說,“好的。”

然后他們繼續說,“大狗。”

然后AI一直在問,用戶說,“大的、毛茸茸的狗。”

最后,出來的結果,用戶可能不感興趣,覺得這些都不有趣,我為什么要關心這個?

假如你突然把這些人扔進同一個環境,和完全陌生的人在一起,用戶說,“狗。”,有人說,“太空狗”、“帶激光的太空狗”、“帶激光和天使翅膀的太空狗”。

用戶在這個富有想象力的環境中,開始改變他們對自己和他們能做什么的信念。用戶也不用覺得自己很蠢,然后說,“我該怎么做?”,只是坐著觀察,這就是人類一般的學習方式。

因此,Discord的機器人創造了一個富有想象力的環境,讓人們更有想象力。

如果有人在一年前說,“大衛,想象一下一個產品入門體驗,你把某人扔進一個房間,讓他從其他更有想象力的人那里學習。”我會很難想象那會是什么?所以,Discord的出現真的很酷。

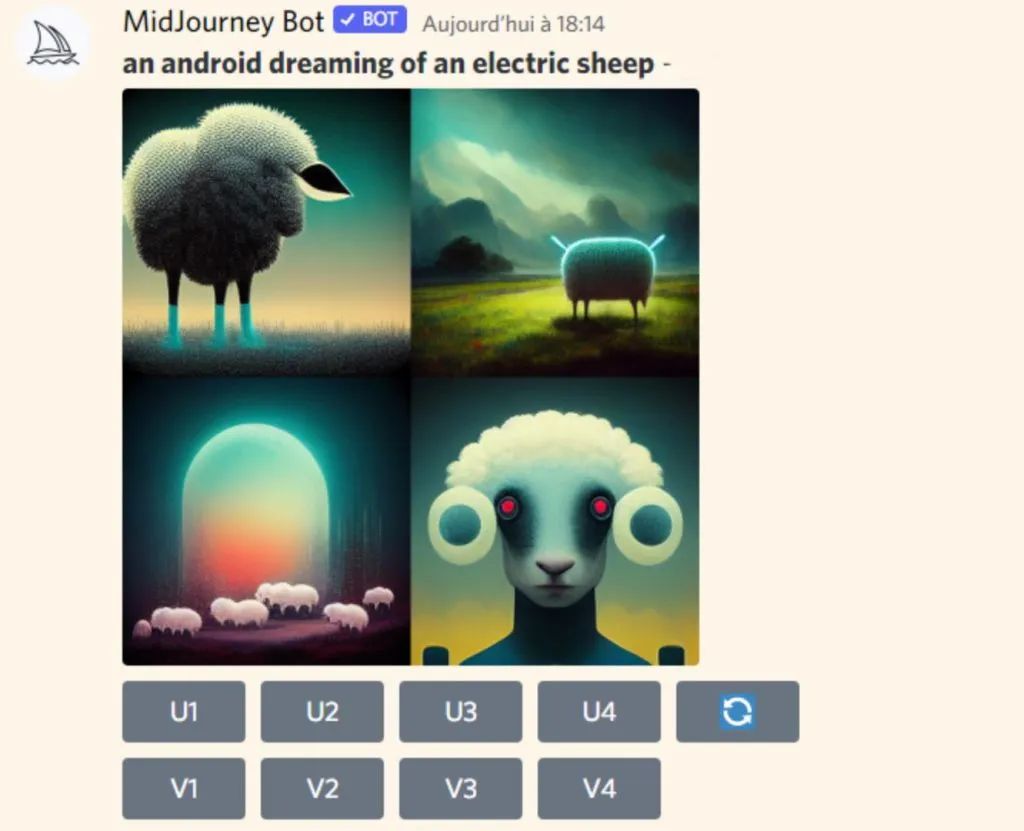

Midjourney 使用起來很簡單,注冊Discord賬號之后,即可進入 Midjourney 頻道,隨后可以加入公測服務器。只需要輸入命令提示符,就可以生成對應的高品質圖形。它可以讓用戶避開復雜的使用技巧,同時可以用算法讓機器想象電子羊的模樣。例如,當你輸入“An android dreaming of an electric sheep”,就可以得到如下圖像:

Midjourney 不是一個有大量參數可以用來更改和實驗的界面,甚至不是一個帶有簡單快捷按鈕的干凈UI(比如Dall-E mini或者Nightcafe)。它的呈現方式不是作為一款應用,而更像是一次對話,歸根結底,使用 Midjourney 就相當于問一個朋友“你怎么看……”。

有一個50多歲的卡車司機,他在加油站用他的智能手機使用“Midjourney ”。這不是普通的“Discord”用戶。Midjourney調查發現,有許多45歲以上的人和18歲以下的人在“Discord”服務器上,這與正常的“Discord”人口統計數據完全不同。老年人實際上有更多的單詞和更多的經驗來創造東西,有時他們會從其他圖像中制作圖像。

之所以能夠讓休閑用戶保持如此高度的投入,是因為 Midjourney 給人的感覺是用起來簡單且無約束,讓我們感受到一種不可思議的力量和流動,就像最讓人上癮的沙盒游戲那樣。

Midjourney 擁有游戲的一切要素:一個可以讓你“想象”任何事物的可靠核心圈層,像魔咒一樣靈巧的提示符,以及基于社區的開放文化,能夠讓它易于迭代、學習、發現和發展。

比如輸入purple human with wings,就可以得到帶有紫色翅膀的人類圖像,而且可以根據自己的喜好選擇對應版本(如下圖)。

帶有紫色翅膀的人類圖像

不少專業人士正在借助 Midjourney 提升自己的創作,比如法國設計師 Etienne Mineur 就用它創作了很多作品。

裝置和雕塑藝術家 Benjamin Von Wong表示,他會利用AI來構建概念圖,幫助他更好地打造實體藝術品,“對像我這樣不會畫畫的人來說是個很好的工具”。

使用MidJourney制作的概念圖

解讀:

首先,大衛對這個技術的愿景定義非常高遠。這個產品的目的不是為了替代藝術家們,而是幫助人類這個物種在想象力方面提升。當計算機比99%的人類更擅長視覺想象力時,意味著什么?這并不意味著人類將停止想象。汽車比人的速度快,但并不意味著我們不再行走。遠距離移動大量物體時,我們需要發動機,無論是飛機、船只還是汽車。大衛認為AIGC這項技術是想象力的發動機。這是一件非常積極和人性化的事情。

其次,Midjourney 的產品研發路徑很值得學習。對一個未知的技術,先進行發散,在各個方面進行實驗,然后找到最吸引人的三個部分,對它們進行組合,完成收斂,然后持續迭代用戶體驗。

在用戶測試的過程中,去測試關鍵指標(速度和質量),找到權衡點。并思考這些對用戶體驗的真正意義以及合適的產品標準范圍。

在公測的時候,采取了非常獨特的用戶交互界面,當他意識到在這種群對話中用戶體驗的神奇之處后,立刻決定全力以赴做到價值,成為了最大和最重要的Discord聊天機器人應用程序。

而這樣的產品創意,其實不是想象出來的,而是在實踐中發生后總結出來的。讓所有好的東西發生,是非常強大的創新力量。構建產品最重要的部分只是開放地發現事物的真實本質。

Midjourney 的生意模式

Midjourney公司目前只有約10個員工,其Discord已經獲得了492萬用戶。

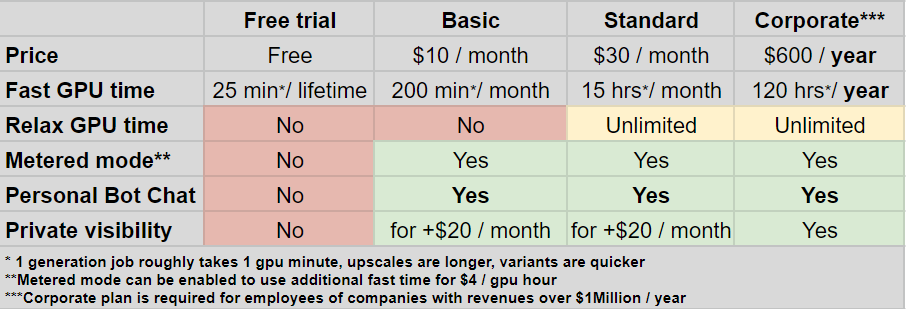

Midjourney目前的收費模式采用了訂閱制,對于個人用戶或公司年收入少于100萬美元的企業員工用戶而言,一共有兩個檔位的訂閱套餐分別是每月最多200張圖片(超額另收費)的10美元/月,以及“不限量”圖片的30美元/月,而對于大公司客戶而言,單人一年收費也僅有600美元,并且生成的作品可以完全商用。

因此,Midjourney 已經實現了盈利,而且沒有拿過投資。

為什么 Midjourney 無需風險投資就能取得如此成績?為何它能在創新過程中如此明確地專注于一件事?

大衛說,他在Leap Motion經歷了很多痛苦的經歷。所以他的第一個目標是設計一個實驗室,從一開始就不需要風險投資者。所以,大衛用了一個特別的業務模式。他不需要去任何人那里,去解釋具體業務是什么,以便有錢開始做研究。而是明確了一個專注的目標,有方法來調研,并找種子用戶進行測試。在適當的時候,對產品收費。

當然,大衛之前的創業已經獲得了聲譽,許多人知道他是誰。

大衛可以快速組建團隊,把合適的人聚集在一起。因為大家都知道無論大衛要做什么,都會很酷,并且能夠解決這個問題。

而當大衛需要找到一個云供應商提供10,000個GPU時,他給云供應商的負責人發電子郵件說,“嘿,這是大衛在做一件事。”他們就可以給到這些資源,并不需要風險投資。

當然,大衛也可以找投資人融資,也能獲得所需的投資。

大衛找到了一個合適的商業模式——付費SAAS業務,用會員訂閱制。這是一個非常誠實的商業模式。用戶想制作圖像,它們在云端服務器生成,Midjourney有利潤率。

第一個月,是虧的,因為有一些超級用戶用掉了大量算力。第二個月就盈利了,因為團隊建立了保險制度來防止這種情況發生。

當發現開始賺太多錢的時候,就試圖降低利潤率,因為大衛認為真的不需要在早期就有這樣的高利潤率,只是試圖推動它為所有用戶提供更好的服務。團隊隨時可以調整利潤率,能達到可以支付研發和其他東西的費用的利潤率即可。

從成本來說,大約10%的云成本用于訓練,90%是用戶制作圖像的推理。所以幾乎所有的成本都在制作圖像上。

所以,團隊在早期做了很多創新的東西來降低成本。現在,如果你在 Midjourney 制作一張圖像,世界上有八個不同的地區的服務器可能會來制作圖像,比如韓國、日本或荷蘭等。GPU會在八個不同的地區之間進行平衡。

原因很簡單,在每個時區的夜間,當地人都在睡覺,沒有人使用GPU。Midjourney就可以充分利用這些算力,實現GPU負載平衡。可以理解為,這個調度是在地球上的夜晚與黑暗賽跑。

對全球可以供應的GPU總量來說,Midjourney已經占了10%的量。

假如明年Midjourney增加10倍的量,云計算就會耗盡機器。因此,Midjourney有了一個計算供應鏈,這是一個非常有趣的概念,在大型模型出現之前從未有過。

解讀:

Midjourney是大衛的第二個創業項目,他非常克制,沒有拿融資,而是用很少的人來專注地做好一件事。并快速驗證市場后,找到一個很棒的商業模式——SAAS,很快實現了盈利。

Midjourney 的成功說明了定位和MVP的價值。因為清晰的目標定位,好的方法論,能快速在一個混沌的市場中找到合適的產品形態,并通過MVP快速進行驗證。然后,團隊專注在某個有價值的具體業務方面,迅速形成技術優勢。另外,由于找到一個有充沛流量的場景-Discord,實現了低成本獲客,幾乎不需要營銷成本。而按需付費的云計算模式,也讓其成本更有彈性,共同形成了一個有利潤的商業模式。

僅僅不到10個人就在這么短時間內做成了一家偉大的公司,這也是大衛在第一次創業后能力成長和聲譽所帶來的紅利。

雄心勃勃的 Midjourney 已經開啟了AI的潘多拉魔盒,迎來人機合作,想象力大爆發的時代。

MidJourney生成的“潘多拉魔盒與AI”

作者 |?稻穹思

來源?| 傳DAO士